- 動画

- 大阪市北区

毎年7月24日・25日「天神祭」、最大の特徴は、陸渡御(りくとぎょ)と船渡御(ふなとぎょ)の二つの行列。 浪速の夏、心躍る神の祭、千年の歴史をもつ天神祭。▶「天神祭とは」「ギャルみこし」「陸渡御」「船渡御で」「奉納花火」

大阪に夏の訪れを告げる「天神祭」は、千年以上の歴史を誇る日本三大祭りの一つ。古き良き時代の大阪を今に伝える、勇壮で華やかな神事と人々の熱気を音で巡る旅へ――。

●天神祭とは

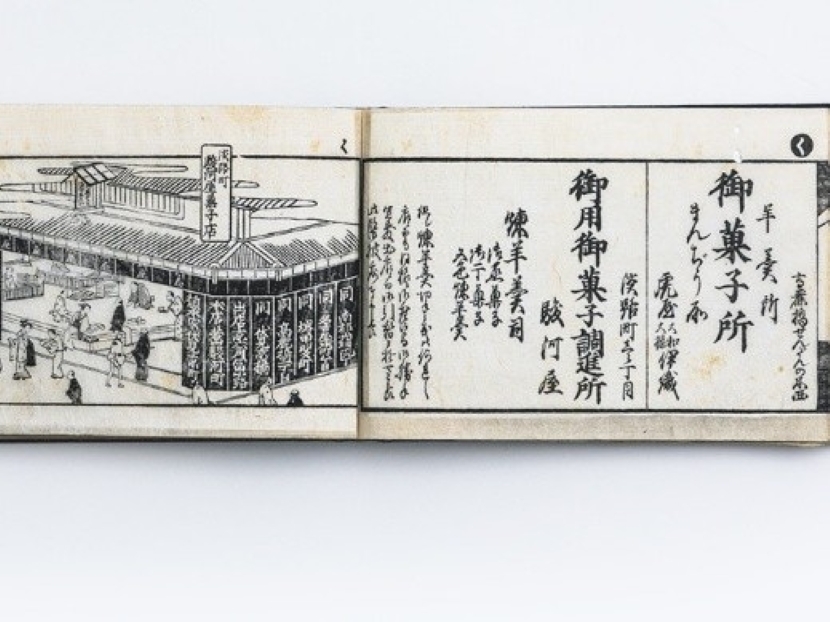

大阪市北区にある大阪天満宮を中心に、毎年7月24日・25日の二日間にわたって開催される「天神祭」は、日本三大祭りの一つに数えられる由緒ある神事。その歴史は951年に遡り、神鉾(しんぼこ)を川に流して禊(みそぎ)を行ったことが始まりとされ、1000年以上もの間、人々の祈りや想いとともに受け継がれてきた。

天神祭の主役である大阪天満宮には、学問の神様として知られる菅原道真公が祀られている。彼の精神を讃え、感謝の気持ちを捧げるために、さまざまな神事や行事が執り行われる。中でも「火」と「水」を象徴にした演出が天神祭の特徴で、夜には篝火(かがりび)や提灯が灯り、幻想的な雰囲気の中で祭りは進行する。

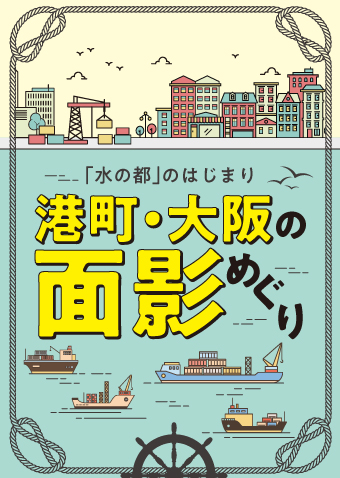

また、天神祭は単なる伝統的な神事だけでなく、大阪のまちと人々の暮らしに根ざした“夏の風物詩”でもある。大阪は古くから「水都」と呼ばれてきた。市内には川や堀が張り巡らされ、物流や交流の場として活用されてきた歴史がある。その水の文化と天神祭は深く結びついており、神様を船に乗せて水上を渡る「船渡御」は、その象徴的な行事として位置づけられている。

天神祭は、伝統を守りながらも新しい要素を取り入れ、変化を恐れない祭りでもある。世代や地域を超えて多くの人々が参加するこの祭りは、地域に活気をもたらし、大阪の魅力を全国、そして世界に発信する存在となっている。その規模と華やかさ、そして文化的な深みから、天神祭は大阪を語る上で欠かせない一大イベントだと言えるだろう。

●ギャルみこしの活気

本祭に先立つ7月23日に行われる「ギャルみこし」は、約200kgの神輿を女性たちが担ぎ、天神橋筋商店街を練り歩く行事。昭和56年に始まり、今では祭りの名物として定着。平成にはアメリカの桜祭りにも参加し、世代や国境を越えて多くの人々に親しまれり、新たな参加の形として注目されている。

●陸渡御の伝統

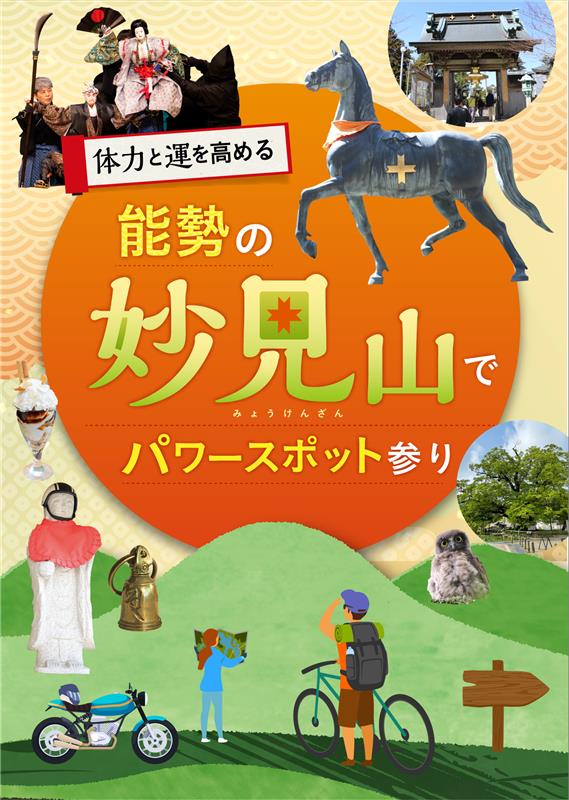

年に一度、菅原道真公の御神霊に地域の様子をご覧いただくため行われる「陸渡御」。天満宮から市役所前を通り、船渡御の出発地点である天神橋まで、総勢2500人ほどが練り歩き、沿道には毎年多くの見物客が詰めかける。地元学生による吹奏楽の演奏を皮切りに、馬にまたがった猿田彦、威勢のいい地車、勇壮な獅子舞、華やかな傘踊り、しとやかな采女、愛らしいお稚児さん、最後は豪華絢爛な神輿と見どころの連続だ。7月25日15時30分ごろからの開始と暑さの盛りではあるが、奉納花火を楽しむ前に、ぜひこの熱気と祭囃子を体感してほしい。

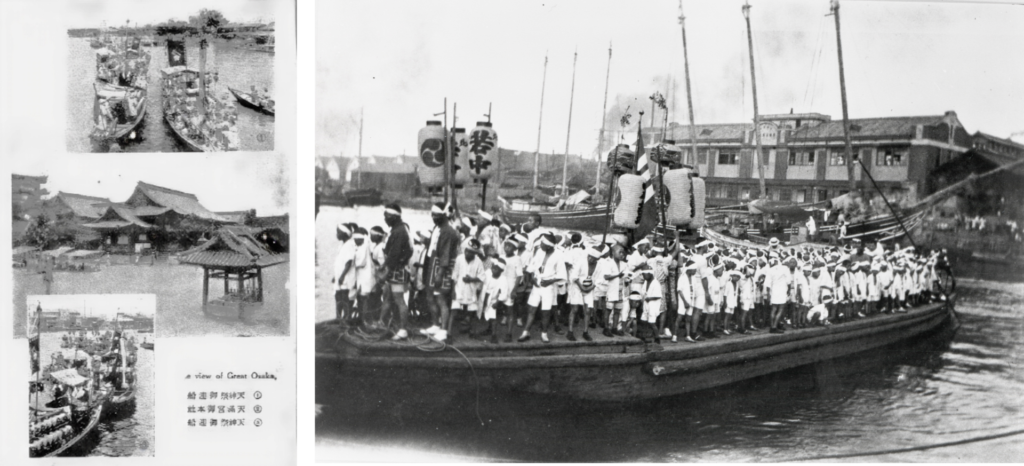

●船渡御で味わう大阪の風景

25日夕方になると、大川に集まった約100隻の船が水上神事「船渡御」を行う。御神霊を乗せた船が提灯や篝火の光の中を進む様子は、まさに水の都・大阪を象徴する光景。陸渡御の列が水上へと移り、祭りの空気は一段と高まる。川の上で執り行われる厳かな儀式も見どころ。

●奉納花火で締めくくり

25日夜7時半、祭りのフィナーレとして「奉納花火」が打ち上げられる。3000発以上の花火は神様への感謝を込めた神聖な意味を持つ。特に、菅原道真公が愛した梅の花を模した「梅鉢花火」は、天神祭ならではの演出。水面を彩る船の灯りと夜空の花火がひとつになる景色は、夏の記憶として心に刻まれることは間違いないだろう・・・

- 大阪天満宮

- 住所:大阪天満宮:大阪府大阪市北区天神橋

- アクセス:JR大阪天満宮駅→徒歩5分