研ぎ澄まされた技術が1秒の差を生む

手と頭と道具に宿る職人の魂

大阪の特産品であり、日本の伝統工芸品でもある「大阪浪華錫器」。

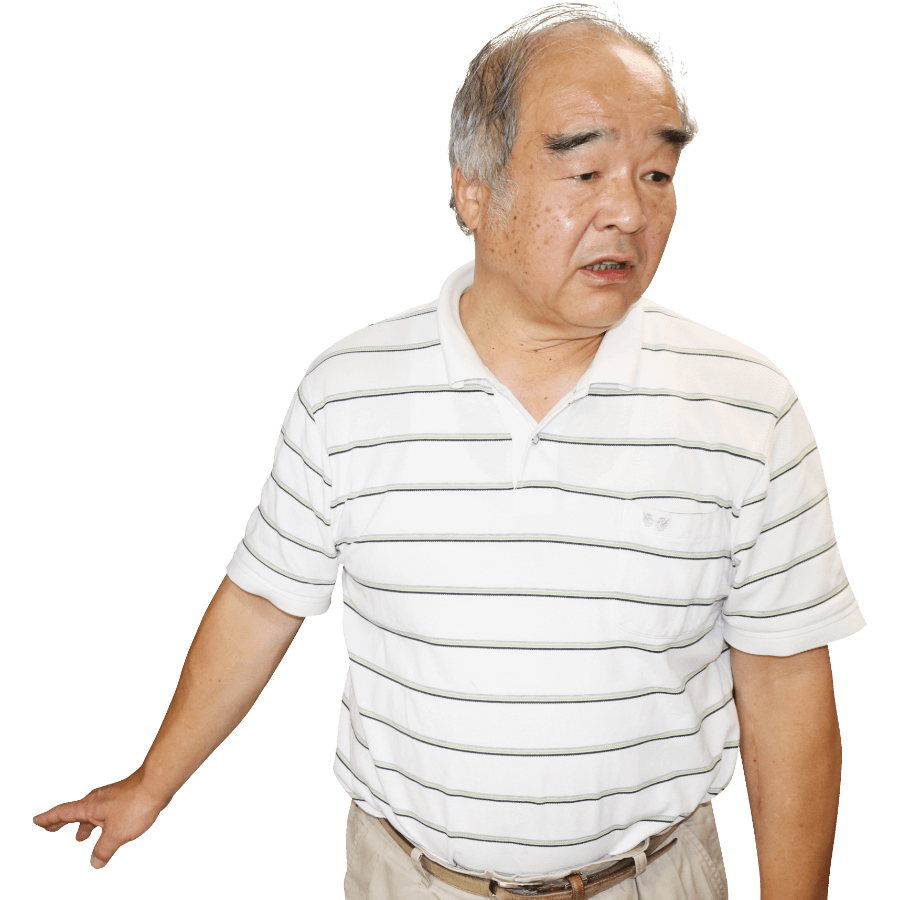

金銀とも異なる魅力と特徴を持つ「錫器」の伝統技術を継承する大阪錫器(株)の代表であり、「現代の名工」にも認定されている伝統工芸士・今井達昌さんにお話を伺いました。

INTERVIEW ALLPLAY

インタビューをすべて再生する

研ぎ澄まされた技術が1秒の差を生む

手と頭と道具に宿る職人の魂

大阪の特産品であり、日本の伝統工芸品でもある「大阪浪華錫器」。

金銀とも異なる魅力と特徴を持つ「錫器」の伝統技術を継承する大阪錫器(株)の代表であり、「現代の名工」にも認定されている伝統工芸士・今井達昌さんにお話を伺いました。

INTERVIEW ALLPLAY

インタビューをすべて再生する

あれもこれもできる職人集団や

Chapter 2

確実・正確・スピードが差を生む、

プロの流儀。

CHAPTER 2

確実・正確・スピードが差を生む、プロの流儀

よそとうちとがどう違うんや、とかっていうことになってくれば、1人でやってるとこと、うちらみたいに人数たくさんでやってるところ。1人でやっていれば、1から自分でやっていかなあかんわけで。うちらの場合は人数が多いんで社内分業、各部門、部門でスペシャリスト育てていきますから。

1つの仕事を5年ずつやって、工程が4つあれば、1人でやってれば20年ですよね。なら、その工程を4つに分けて、そこへスペシャリストを置いていけば、10年やっていればね、4つの工程合わせれば40年やってるわけですよね。

うちの場合は、それがみんな国内でトップです。トップか、もしくはトップと同等で、それをリレーして作っていくので、品質はよそのメーカーには負けないですっていう自信はあります。そやけど、そやからって言うて、よそのが悪いとは言いません。

僕らから上のメンバーっていうのは、会社は相当悪い時もあって、収入的にもやっぱり悪かったっていうのもあるんで、よう残ってくれたよね、という感じですけど。だけど、とりあえず、この技術が残ってるということは、飯が食えてるということやと思います。

僕が今、会社の中でプロやと思ってんのは3、4人しかおれへんのとちゃうかなぁ。30年やってたからできるもんでもないし、早い子はやっぱ15年、20年で、その域に行く子もいてるし。

やり方は教えます。こうした方が楽やし、こうした方がきれいにできるよ、と。あと、僕がよく言うのはね、「プロはしんどいことしない。プロがほんまにしんどいことするのは、ほんまに儲かる時だけ」。そやから、この記念品取ったらこれで500万(円)の記念品やねんとかね。この品物1個だけやけど、これ50万(円)の品物やねんとか。で、自分の名前も絡んでくんねん、とか、そんな時は必死になってやりますよ。

だけど、普段の量産品をやる時にそんなんしてたらもたへん。だから普通は、1週間毎日8時間、10時間続けられるペースの仕事。

工程の難しい難しくないよりも、自分が、仕事なんでそれをちゃんとこういう風にしてやってるかということを理解して、今みたいにうちの場合は社内分業って言ってる形ですよね。ということは、次の工程のとこに行った時に、そこの工程がちゃんとその状態で仕事をやりやすいかどうか。自分が楽やから、はよ出来るからって言ってやって、次の工程が詰まるようじゃ意味ないでしょ。自分の責任を全部ちゃんと果たしてやっていくと。

あとは自覚ですわ。僕、確かに「伝統工芸士」(の認定を)持って、「現代の名工」を持ってますよ。持ってるけど、そしたら社内の技術すべて僕が100パーセントこなせるのかって言ったら、こなせないですよ。申し訳ないですけど。私、絵を描くの下手やし。で、漆に弱いから、漆かぶれるし。だから漆のとこは僕は近寄らへんし。

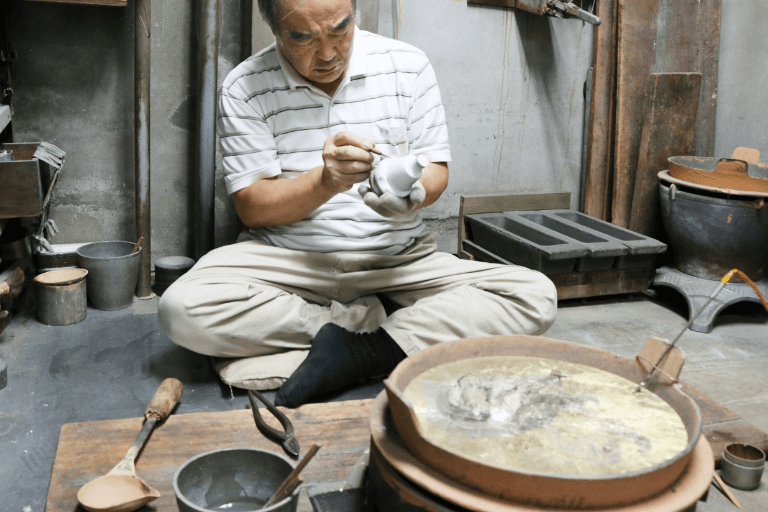

僕は鋳造。「鋳込み」って言うんですけど、溶けた錫を流し込むのと、結構大きい商品の挽きもん。挽きもんって削るやつね。僕は1番。ていうか、会社の中ではちょっと負けへん。会社の中で負けへんっていうことは、国内で多分勝てる人いないでしょうと。見てたら入れるだけやし。で、やってるもんも入れてるだけ。せやねんけど、誰がやっても一緒にはなれへん。

要するにね、うちらの場合は鋳型を繰り返して使うわけですよね。銅とか鉄は、砂型で、1発勝負なんですよね。うちらの場合は、鋳型の温度を維持しながら、繰り返して鋳造していくわけなんです。だから、その時の鋳型の温度、流す地金の温度、それから、地金を流し込むスピード、角度、鋳型を置いてる時の角度、抑え方、杓で地金をすくって流し込むまでに、どれだけ温度が変化するのかとか。そんなんもみんな分かってやってんのか、とかね。それのスピード、もたつけば地金の温度下がりますし。

だから簡単なことなんですよ。

ね、料理しはる(料理する)でしょ。なら、火加減あるでしょ。料理すんのに、煮物するのに火加減だけで煮物できますか。できないでしょ。お醤油入れるタイミングとか、出汁とるタイミングとかあるでしょ。僕ら、それわからないでしょ。僕らやったらぐちゃぐちゃになるでしょ。ちゃんとしてはる人は、それがちゃんとできるでしょ。(それ)だけの話です。

車の運転でもそう。教習所に行って最初に練習してる子なんか、そんなんの車乗ったら、乗ったらていうかその周りおったら、いつ轢かれるかわからないでしょ。そやけど、ちゃんと普通に運転してはる人は、ちゃんと運転してはるやん。ということは、前も見てる、自分の車のスピードも考えてる。車間距離とか、周りの状況も見て運転してるわけでしょ。だから、それができるかどうか。同じことです。そやから、注意せなあかんところがいくつもあるでしょ。そのいくつもに同時に注意がいってるか、いってないかです。

そやから、錫のうちらの世界は、またその世界の中の特殊な状況っていうのが出てくるから、それに応じたそういうことがちゃんとできてるかどうか。

そっから先の話はもう簡単やねんか。

ほんなら、菜っ葉とかさ、もうお肉でもなんでもその切るスピードね。その料理の段取り。それによって、コンロ何口、鍋5つ同時に作業できますか。いえ、私1個しかできませんって言うてんのと、ああ、私こっちこれ、これ入れて、こうでこうで…5個ぐらいやったらできるよっていうの、その差。だから一緒。簡単。

勘のええっていうか、そういう段取りをバーっと組める子は、ある程度伸びるの早いねん。そっから先伸びてくれる子はえんやけど、そこで頭打つ子いてんねん。で、どんくさい子、教えられた通りにしかせえへん子。教えられた通りにずーとやってたら、そのカメさんやないけど、だんだん、だんだんそのスピード上がってくねん。他のことせんから。いらんことせんから、確実な仕事を確実にして、その確実を確実・確実……って積み上げていくと仕事早(はや)なるよ。

せやから、僕が言うのは、「その仕事をしてる時に、なんでこういうことしてんのか考えてしいや」っていうこと。僕が鋳込みやってて、他の子に負けへんような特に数もんの鋳込みなんかやったら、僕早いよっていうのは、道具を置く場所が変わらない、要するにこの道具を使うのにね、1つの動作、0.1秒、0.2秒。0.1秒、0.2秒言うことないか知らんけど、1秒、2秒詰めることができるかどうか。

1日にタンブラー500(個)やります。ほんなら、その中で1つの動作を1秒、2秒詰めればね、500秒、600秒って言って変わってくれば、そんで10分でしょ。1つの動作で。ほな、その一連の動作、1ターンする間に一連の動作、いくつかありますやん。そこで、いくつ詰めていけるかでしょ。そしたら早なるやん。それがプロやん。僕に言わしたら、昨日入った子でもプロやん。だってそれで給料もうてんねんから。だから、「プロになりや。ほんまのプロになりや」って言うわけ。

僕はそう考えてますよ。だって、その「この技術を守ってね」って言うて、国がお金くれて、ほんでそれをやっていくんだったら、それはそれで1つのあれやから。その、時代に合(おう)てる合(おう)てない、で文化財守っていくとかね、そういう仕事はそういう仕事でまた大変やと思うし。

だから、僕らの技術っていうのは、繰り返して同じものを同じ水準、レベルで作れるっていうのが僕らの世界の技術。

自分が65(歳)過ぎて、65って言ったら世間で定年ですよ。それから弟子育てて技術継承できますか。はっきり言って、できて10年でしょ。10年それも隠居仕事でしょ。バリバリに仕事やってた時代を見してやることもできんと、やり方だけ教えてやっても、それはそいつが今度は周りと競争して生き残っていくときに競争力は持ってないでしょ。

だから、うちの会社でプロっていう連中は、普段は普通のペースで仕事してます。それと、納期が近いなんやって言って、もうギリギリの仕事や、とかって言うたら、いきなり仕事のペースが5割上がりますよ。

僕らかて昔ね、今も僕が1番信用・信頼してる職人いてますけど、「なんでそんな、はよ(早く)できんの?」って言ったら「手、はよ動かしたらええねんや」って。その手を早く動かして、道具を確実に動かす。手がはよ動いてるから、道具が雑に動いていたら品物できないですよ。その技術でしょ。

だから僕が思うのはね、重力に勝てるかどうか。 要するに、自分が動くときに、その重力っていうか、自分の重力のその範囲内の動きの中で、無理のない動きするでしょ。 でもスポーツ選手ってそんなことしてないでしょ。ということは、重力に勝るスピード持てば早くなるわけですよ。

やけど、人間生身なんでそんな仕事、普段から1週間、2週間って続けれるはずないでしょ。だからそれはもうほんまのその時だけですけど、それがやっぱりできる。その技術力を持ってる、と。

500個作れば分単位で効率が変わる

500個作れば分単位で効率が変わる

「嫌な味」に錫が反応するねん

Chapter 3

味は丸く、花は長持ちする、

錫の不思議なチカラ。

CHAPTER 3

味は丸く、花は長持ちする、錫の不思議なチカラ。

(錫の良さは)まず、お酒を飲むと味の角が取れる。味が丸くなる。理屈はわかってるんです。これはもう仮説のレベルじゃなくて、これで全部理屈・理論通るよねっていうのがあるんですけど、大学とかそんなところで、研究って、実験してないねん。せやから、絶対こうですとは言われへん。

錫っていう金属、皆さん、自分たちの身の回りにあると思います?ないと思います?小学校でよく言うんですけど。今の瞬間、錫がなくなったらみんな困ると思う?困れへんと思う?

次に言うのが、「錫、この瞬間になくなりました。はい、PSP、DS、携帯、すべて動きません。テレビ映りません」。だってハンダ(半田)=錫ですやん。電子部品関係、基盤に部品、引っ付けてんのはハンダでしょ。

それと日本の場合は、スチール缶。缶コーヒーとか缶詰とか。スチール缶の中は錫メッキしないと飲料や食品入れたらダメ。食品衛生(法)で決まっています。それから、錫って医薬品の材料から、そういう生活の周りから、それからちょっと特殊なものであれば、その減摩合金、摩擦減らす合金等々で、はっきり言ってみんなの目に見えないところで凄まじく使われています。錫がないと生活できないです。

逆に言うとね、錫って軍事物資なんです。錫がないと戦争できないんです。日本だけやなくて欧米なんかも、その金属食器で、特にピューター(錫を主成分とする合金)と言われている錫のこういう器はあるんですけど、世界中で産出される錫の1パーセントも器物にならないです。工業製品です。

ヨーロッパ行ったら「金持ちは銀使うねん。貧乏人が錫使うねん」って言うてますけどな~、とてもやないけどそんだけの需要は出ないです。

…ていうことはどういうことかって言ったら、ほとんど錫は錫という形をしてないんです。要するに合金。化合物。メッキされてるやつ等々のものになる。

なんでか?反応が早いんです。

ほんで錫自体に毒性がない。ほなね、昔の公家社会で錫の盃が使われる。なんでって言ったら、毒の入ったお酒入れた瞬間、ネズミ色に変色する。新しい井戸を掘っといたら、掘った時に錫の板を沈めといたら、毒気が回らない。

毒気が回れへんて言うても、人間が飲んだらすぐ死ぬような毒、違いますよ。ずっと1年、2年って飲んでいったら中毒起こすような、そういう薄い毒ね。ていうのはなんでって言ったら、錫が酸とかそういう刺激物関係と反応が早い。

てことは、お酒飲みます。お酒だけじゃないんですけどね。嫌な味って何?「酸っぱい」「苦い」。それが器と反応するんです。

そういうことです。ほんなら、嫌な味がなくなるから、飲みやすくなる。だから、アイスコーヒーも、カルピスも後味なくなるし、なっちゃんも酸味なくなるし。ジュースでも味が変わる。第3のビールとかっていう安いビールは、そういう混ぜ物が多いから、ちょっと入れといたら、そんなんが先に反応するから、味変わってるし。その代わり、フランスワインのシャブリとか、ああいう辛口の角のあるやつ、錫で飲んだら、ごく普通のワインになってしまう。

それで多分すべて理由がつくと思います。それ以外の理由は出てけえへん。そやから、花瓶にしても、錫の花瓶は花が長持ちする。営業で売ってる連中は「花、2倍持ちます」って。2倍は持たない。1週間と10日ぐらい。ね、「なんで」って言ったら、水がぬめらない。水が腐りにくい。結局そういうことなんです。その代わり、サラ(新品)の錫の花瓶なんか、そんな使い方したら、中も白や黒の斑点いっぱいついてます。また洗わなあかん。ということは、もう完全に器が反応してるっていうことです。

ヨーロッパの方が先じゃないかな、日本より。日本、そんな早くないと思うよ。だって、遣隋使・遣唐使の時代、吉野ケ里の遺跡で錫を溶かした後が見つかったっていうのは出てますけど。

吉川栄治の三国志やったら、劉備玄徳の旗揚げする前に、刀の柄飾りと母親に飲ますお茶交換したと。そのお茶は、錫の茶壷に入ってたっていう記述はありますかね。ほんで、母親に怒られて、その錫の茶筒ごと城の堀にお茶捨てたと。投げたという記述ありますから。で、あれ紀元そこそこですからね。で、エジプト行ったら、巡礼の壺って言うて、紀元前1200年やったって書いてたと思うねんけど、僕もモノ見たことないねんけど。要するに、まあ、今でいう水筒になんのかなと。せやから、中東とか、ああいう水の悪いところって、結構、錫の水差しっていうのありますからね。

キリストの最後の晩餐の絵あるでしょ。あれもあそこに描いてあった、テーブルの上に並んでた器は全部錫やったでしょ。銀か錫かって言って、ずっと昔からね。その、キリスト、そんな金持ちちゃうのに銀の食器が使えるはずないとか。いや、ヨーロッパやから銀の食器やとか。ずっと言うてましたけど。10何年前かな、20年ぐらい前に、修復した時に食器、全部、錫でしたってなったでしょ。

「嫌な味」に錫が反応するねん

Chapter 4

時代に取り残されず、

技術と伝統を守るには。

CHAPTER 4

時代に取り残されず、技術と伝統を守るには。

僕がよく言うのは「伝統工芸品」って言うけども、止まったら終わり。要するに、止まるというのは、その時代での需要を見出せなくなるということですね。趣味とか道楽でやってるわけと違うでしょ。これで生活してるわけでしょ。

ということは、自分らの作ったものを買ってくれる人がいてないと成り立たないですよね。せやけど、ぼーっとしてたら、もうこんなん昔からのあんなんでって、誰も買ってくれなくなりますよね。そしたら、生活できませんよね。

要するに、飯が食えんようになるということは、誰もその仕事をやらなくなる。そしたら、10年、20年経ったら「昔こんなあってんよ」ってなってしまう。そしたら、いかにその時代時代で需要を見出していくか。

これは僕だけやないで、うちの親とかおじいちゃんなんかもずっとやってきたわけですよね。せやから、時代に応じて、今何を作ったら売れるんやということですよね。

お酒の道具がメインやった時もあれば、お茶の道具がメインやった時もある。ある時代なんかやったら、記念品とかそんなんに、朱肉入れとかペン皿とか、そんなんが売れた時代もある。それは、昔からの人たちがやって、そうして残してくれてるわけなんで。

ほな、自分もそれに乗せれるもの、上積みできるものがあればしていくという感覚なんですけどね。今の時代は、昔からの道具がむちゃくちゃ売れんのかって言ったら、普通は売れませんよね。そしたら、「今、何が売れてんの?」って言ったら、タンブラーとかジョッキとか。そんなんはもう僕の時代になってからの主力商品ですよね。

簡単に言えば作り方は一緒で、デザインが変わってる、っていうことですよね。昔みたいに、丁稚が紐かけて、ろくろ引っ張って回してませんけど、今はモーターで回ってますけど。

それできないと。僕らでもね、同じ伝統工芸の仕事してる職人さんらでも、もうこれあかんよなって思うのは、まず言いはんのは(言うのは)、「うちらの仕事は、昔から、これ作ってんねん」と。「昔は問屋さんが100、200って言って注文くれててん」と。それはわかるけど、今そんなことを言うて、自分が昔から作ってんねんっていうもんを、今誰がつこて(使って)くれんの?どこの問屋さんがそんな数まとめて「はい、これ作っときな」って言って仕事くれんの?と。無理でしょと。

そしたら自分で、もっと極端な話すれば、自分が作ったもんを売ってる人が「これ売らしてね」って言うてくれるようなもん作らなあかんちゃうの、ということですよね。それがうちの、この人数がたくさんいてるという有利なところなんです。伝統工芸の会社で「商品開発です」って言って、はっきりと平気で名乗るメンバーが会社の中にいてます。

僕の直系です。目新しい需要っていう言い方でいいのか、それとも、錫で何ができるかということをやっぱり常に考えてるっていうのか。

目新しいもんばっかり作ってたら、だってそれ、すぐどっか行ってしまうでしょ。やっぱりうちらの世界で1回作れば、そのプロパー品として作ったら、やっぱ少なくとも2、3年とか5年とかでなくなられたんでは、とてもやないけど、どうにもならんので。やっぱり20年、30年。だって、自分ら作ってるもんが、お客さんに渡す時に20年、30年つこて(使って)もらえるレベルのものにして渡してるわけですから。やっぱり、みんなそこそこ考えて、間違いないかどうかもチェックしてやっていきますからね。

流行り追っかけるっていうのは無理です。だって、高校生の流行って、長くて3ヶ月でしょ。伝統工芸で新しいもの作るっていうたら、3ヶ月でできますか?と。仮にできたとしても、今度それを市場に流しますよと言った時に、3ヶ月で市場に並びますか?という話。はっきり言って無理やと思います。

で、ブームにしてしもたら、それで終わってしまうんで。ブームになって、それ売れてくれるなら売れてくれるで、それに越したことないねんけど。せやけど、色々と考えていった時に、その20年、30年使えるように使えるものに仕上げて出荷してるわけでしょ。そしたらやっぱそれ20年、30年使っていただきたいでしょ。ブームのもんって、20年、30年間違っても使わないでしょ。

そやから、僕もその、今の時代に海外シフトしない。海外に対して自分のとこから売り込みっていうのは、うちほぼしてないんです。流通段階で持ち出してる部分はいくつもありますけど、自分のとこから海外に対して販売をしていくっていうのをしないよって。

というのは、なんでっていうと、錫って、柔らかい金属なんです。一応、うちは純錫じゃないですよ。純錫やったら、もう加工する途中で曲がるんで、加工できないんで。そやから、昔から伝統工芸の錫の材料っていうのは、5%とか3%とか、他のもの混ぜてます。うちらでも、今でも。97%の地金ですけど。でもやっぱ落としたりしたら曲がるわけです。で、曲がったらどうします?

「直して」ですね。ということは、修理を受けるわけです。ところがね、5000円、1万円のタンブラーを海外に出しました。往復の交通費なんですよ、それ。そしたら、メンテナンスできないんです。僕、それ嫌なんです。大事に使ってくれてはって、それまだ使いたいねんと思いはった時に、それをちゃんとまた使っていただけるように。ちゃんともう1回、手入れさせてもらうというのも、僕らの仕事やと思ってますから。

そら、買うて(買って)もらえるのはありがたいねんけどね。だから、買うて(買って)国に持って帰りますっていうのをあかんとは言いませんけど。言いませんけど、自分からその後、その面倒見られへん(見られない)状態に持っていくというのはあんまり好きじゃないなという。

「買ってもらったら終わり」やったら、工業製品でいいんちゃう。伝統工芸品の看板いらないでしょ。伝統工芸品って、やっぱしスケール感で言うたら、一般のものより高いですよ。トータル的な、そこまでのサービスまで込みの値段でしょ。だから、僕らと仲間内の、箪笥(たんす)やってるとこなんかでも、家具やってるとこなんかでも、1年後にもう1回行かしてもらう、って言って。で、狂ってないかどうかで。それでちゃんとなってて初めて納めさせてもうた(もらった)と。結局そこまでの補償というかね。せやから、家具屋の店頭で「これ買います」、「配達しときます」で終わりじゃないよ、ということです。

自分らが一生懸命作ったん使い捨てで使われるっていうのも絶対嫌やしね。そうやったら、そこらへんで作ってるやつ買うて(買って)使っといてって言いた(く)なるもん。

作る方も絶対にそうやからこうやからとは言えへんけど。言えへんけど、やっぱある程度「他のもんとは違うよ」という気分・気持ちを持って作ってるからね。

僕よく言うのはね、人間が手で持って使うもん、人間が手で作ったらええんちゃうの。ステンレスのタンブラーとか機械で作った真っ直ぐってね、真っ直ぐなんです。人間の手で真っ直ぐ作りましたって言うても、今の計測機械で測ったら絶対まっすぐじゃないんです。なんとなく手に馴染むでしょ。

やっぱ金属で、熱容量あるんで厚みが。錫(は)柔らかいから多少厚みつけてるでしょ。熱容量あるんで。これ、逆にその、冷凍庫に入れてある錫の器をはいって言って渡されて、パッて持ったら凍傷になる時あるんで。

で、今みたいにこういう、その鋳造の段階で模様を付けるという技法は昔からあるんです。石の型にね、模様彫ってね。で、これは石の型ではないです。はっきり言って。これ、鋳造でこの模様入れるんですけど、これは金属の型です。金属の型っていうのも昔からあるです。ね、石とかセメントとか、むちゃくちゃ古いやつになったら、もう石と土になるんですけどね。ま、木の型なんかもあったんですけど。言うてみれば、鋳型の作り方と、細かい材質の規制が入ってないんです。金属ですよ。金属ですよって言っても、その鉄も金属であれば、アルミも金属です。銅も金属です、ね。

昔は真鍮系の型が、金属金型が多かったんですけど、今は主力はアルミ系の型が多い。で、それに模様を彫るのも、昔は手で彫ってましたけど、今すごいNC(数値制御装置)のいろんな工作機械があるから、相当細かい模様がトレースできるんです。ただ、それで作った鋳型でも、機械にかまして、ダーっと続けて作業できるんですか?って言われたら、違うんですね。1個ずつ手で鋳造する。

そやから、「1個ずつ手で鋳造しますよ」っていうのが決まってる、登録されてる技術、技法なんです。だから、鋳型の材質が、昔からちょっと変わりましたよ、と。ただ使い方は一緒ですよということなんです。それで結局、うちの場合が、商品の表現の幅がものすごい増えたんです。

冷却スピードとかそういう、その商品になる状態に鋳物を作れないとダメなんで。そやから、石の型の冷却スピードに近いその冷却スピードで、固めることができる型は、金属は何っていう風な、熱伝導とかそんなも色々考えて、熱のこもり方も考えて、ほんで今の鋳型になってるわけなんですけど。

そしたら、セメントの型なんかやったら、結局よく割れるんです。割れたら修理しないとダメなんです。石の型でも欠けるんです。金属の型だったらなかなか潰れないんです。で、細かい描写ができるんです。楽なんです。そしたら生産効率上がるんです。そしたら商品の値段下げられるんです。

だから、その登録してある技術、技法の中で加工できる方法を一生懸命考えて、その周辺のものを作っていく技術、道具とかそんなんを作っていく技術、そんなんをどんどん、どんどん新しいものに切り替えていくことによって、自分たちの作業効率を上げていく。それで、製品のレパートリーを増やしていく。そういうことをするかしないかなんです。

20年30年使ってもらえるもんや

20年30年使ってもらえるもんや

業界みんなでやっていかなアカン

Chapter 5

錫だけ。自分とこだけ。

では、伝統工芸の未来はない。

CHAPTER 5

錫だけ。自分とこだけ。では、伝統工芸の未来はない。

「石型、石型」って言うけど、石なんかもう今ないですもん。昔ね、こういう鋳型作ろうと思ったら、結構大きい石の塊がいるんですよ。こんなこんなね(手で石のサイズを示しながら)、石の塊。これが1つ2000円とかね。昭和30年代、40年代の2000円ですから、結構高いですよ。「高いですよ」って言うても、600円とか、こんなぐらいやったら、600円とか800円とかね。昔のまだいくつか残ってるんで、マジックで値段書いてますけど、ね。今はこんな石、10万円出してもね、傷のないやつ、供給もされません。もう割れの入ってる石なんて鋳型作れないです。もう作って地金1回入れたら、そこの線でばーっと弾けて終わりです。要するにもうないんです、物が。ないことはないはずなんです。誰も取ってくれないだけだと思うんですけど。

要するにもう砥石も合成の時代。合わせ銅って言ってね。だから今、砥石の本山なんてもう値段取り放題でしょ。だって、砥石1挺(ちょう)10万(円)、ざらですよ。10万(円)でも昔みたいに裏表から横から何から傷のない砥石なんて、今10万(円)やそんなんでないですよ。本山は。本山って言ったら天然物ね。

だって、30万(円)とか50万(円)とかっていう砥石言われたら、そんなんつこて(使って)作って商品作ってたらなんぼもらわなあかん?ほんならもう今の合成の、要するに天然のやつじゃなしで、いろんな素材の砂。もう、砂っていうかパウダーみたいな粉ですけどね。それを固めて、焼結。焼いて硬さ調整したやつをやっぱり使うでしょ?

使いやすいのは本山の方が使いやすい!それは、それは天然物が使いやすいけど。(使い)やすいけど、ゼロ2つ変わったら。片っぽ、これ、ちょっと手かかってるから高いでって言って、5000円とか、ええとこ1万円とかって言うてんのに。ね、ほとんどのやつ、2~3000円ってあんのに。10万、20万って言われたら(買ってもらえない)。2万、3万やったらね、まあまあしゃあないなって言えるけど。(それは)無理無理。

もうそんな時代やね~。そやから、もう昔あった道具ないから、自分らで道具どないして作るか。今も錫を溶かしてる鍋がないねん。もうもうギリギリになってきてんねん、ウチ。(鍋を)頼んでんねんけど、もう昔みたいな厚みの鋳物をやるところがないねん。大阪も河内鋳物師(かわちいもじ)って言うて、元々、鋳物は大阪得意やねん。

得意でも、大阪府とかも皆、もう皆分かってるから。頼んで、これ(鉄を)流せるとこって言うて探してんねんけど、とうとう出てけえへんなってん。

なんでって言うたらね、20年ぐらい前やったら、「こんなんやれてん」っていう職人さんがおってん。今ね、そのシステムが変わってんな。鉄の鋳物を流す、型作るっていうのがもう職人さんの腕。で、ベテランの職人さんがやったらええ型ができる。ね、それがやってるねんけど。今、学生のアルバイトでもおばちゃんのパートでもできるって言って、もうシステムが変わってしもてんねん(変わってしまった)。ほんで、そしたら厚みが昔の3倍とか5倍の厚みになんねん、と。もう2ミリとか3ミリの鋳物、誰も流されへんわって言って。今、8ミリから、12ミリぐらいやったら、なんとか流せるかなとか。そんな重とーて(重たくて)使われへんやんと。

鉄の鍋がないから。今頼んでんの、盛岡に頼んでる。南部鉄器の伝統工芸士の会社と仲ええ(良い)から。「早よやって」って。「もういい加減、鍋いん(いる)ねんけどな」って。「待ってや、ちょっとな」(って言って)中々してくれへん。僕らまだ伝統工芸のね、そういう繋がり、皆持ってるから。割とね、あっちこっち行って物頼めるからええんやけど。もうそれもそうやけど、腕のええ連中がだんだん減っていくやろし。

だって、鍋なんて、そこら辺の金物屋で売ってたんやで、昔。コンロも。そんな、そんな道具を使ってんのに、もうそれがもう今、全然ない。その中で、昔からのもんをやっぱり技術守りながら作っていかなしゃあない。いかなあかんわけやねんけどね。さすがに大変。

そやから、その商品開発やってる連中から、その技術関係の、そういう(伝統技術を使って道具を作れるような)遊撃部隊持っとかんと、仕事守っていかれへん。だって、みんなもう、自分で終わりの代の職人連中なんて「ああ、もうごめんな。あれな、道具潰れてもうてな、もうどこも作ってくれへんから、もうあれできへんねん」って言ったら、それで終わりやん。「ほな、その道具作りーや」って言って。「いや、なんぼかかるかわからんしやな。誰かが作れるかどうかわからへんし。そんなん作ったかって、もうわし、あと10年も20年もやるわけちゃうし」って。そんなんや。

(伝統技術が失われるものが)出てくる。なんぼでも出てくる。どんどんなくなっていくと思う。特に、今の日本は、技術を全部海外出してしもうたから。今ね、うちね、こないだからね、ずっと困ってたんが、これ。急須の取っ手とつまみなんです。これ唐木(からき)なんです。紫檀。黒檀・紫檀の紫檀。これ、ジョッキの取っ手なんです。これをね、作ってくれるとこを探しまくって。銀行のビジネスマッチングとか商工会議所のいろんな紹介とか全部行って。

ほんでその、伝統工芸品関連やから、僕らもみな知ってるから、片っ端から言うて。で、最後の最後に繋がったんが、元々、徳島の沖洲(おきのす)って言ったら、その唐木の、家具屋の町で、唐木の仏壇が結構多かったと。で、そこの出の子が1人おるんで、その友達に聞いてもうて(もらって)。ほんで、やっとついたルートやねんけど、どこで作ってると思う?

もう中国でもないねん。ホーチミン。ベトナム。なんでそんなとこで作ってんの?って思うでしょ。なんて言われると思う?北海道の、熊が鮭くわえてる人形あるやん。ベトナム行ったら20人・30人に並んで、あれ彫ってるでって。そんなん。

だから、もう、要するに日本でその採算が取れへんとか、もうやんのかどうとかって言うた技術、全部海外出してしもうて。で、その海外に出した先でも残ってたらええねんけど、残ってなかったらもう消えてしもてる(消えてしまっている)。

だから、これもルートつけん(つける)のに僕でも1年近くかかったもん。伝統工芸の世界では、私、一応そこそこなんです。日本伝統工芸士会とかってあって、金工品、うちら金工品ですよね。で、一応、金工品の部会長を私がやってるんで。ほんで、それとあと、凄腕職人街っていうて、伝統工芸品のイベントのグループ持ってるんで、だから相当な幅はいろんなパイプあるんですけど、それでも出てこない。

だから、この錫の世界だけで生きていくっていうことは、僕はあんまり考えてないねん。その、みんなよう言うのよ。その「業界の中で最後残ったとこは儲かんねん」って。「どこも作らんようになったら、最後注文、全部自分とこくんねん。だから、最後に残ってるとこは儲かんねん」って言うねん。けど、最後に作ってる1軒なって、次、仕事、誰が続けていくの?で、最後の1軒なったら儲かんねんというけど。な、そっから10年経ったら、その注文もなくなるやろ?ちゅうねん。

周りがみんなあって。で、みんなで動いてやっていけるから、自分らの仕事も残っていくわけで。自分とこだけ、自分とこだけ(残ってたらいいねん)っていうこと考えてたら、最終的にはなんも残らんと思う。

業界みんなでやっていかなアカン

CHAPTER 1

〝一子相伝じゃない〟からこそ、生き残っている大阪錫器

まず日本の錫器っていうのは、元々京都なんです。日本に錫器、この器として工芸品に近い錫が伝わったとされているのが、遣隋使、遣唐使の時代なんですね。奈良の正倉院にも残っているのが、錫の薬壷(やくこ)、薬の壺ですね。当時、お茶が薬の扱いだったんで、今でいえば、茶壺ですね。丸っこいやつです。それが3点、正倉院に残っています。

最初はお茶の容器として、日本に伝わったのかなと。遣隋使として、1回だけじゃないので、その間に、器物になったものが伝わってきたり、その技術を持った人が向こうから来たのか、こっちから向こう行って習ってきたのか…。結局、行ったり来たりしている間に、日本でそれを製造する技術も持てるようになったという形ですね。

その時代、公家社会だから、全てが京都ですよね、中心はね。錫器の場合はそれから、相当長い間、ずっと公家社会の中だけで使われてきています。そやから、茶壷で来ていますけど、お酒の道具として発展していって。多いのは、結構各地の神社とかそういうところの、神酒徳利とかそんなんが、錫は結構多いんですよね。だから、神社っていうのは、結局、公家と直結です。

要するに、天皇家が伊勢神宮と。で、どこどこの宮さんとこはなんとか(の公家とつながっている)、という形でね。だからそういう形で公家社会の中で使われてきているんですけど、それが一般に出回るっていうかね。そやから、戦国時代までは武家社会にもないんです。

戦国時代までに、武家社会、武家の家で、錫の器でどうとかこうとかっていうのは、お公家さんの奥さんをもらって、嫁入り道具で持ってきてるから使われているという形ですね。

元々、金や銀まではいきませんけど、生活の道具としては、相当ランクの上のものですよね。それがね、江戸時代になって平和になりますよね。そしたら、一般庶民でも裕福な者がそれを使うようになってくる。当然、武家社会にもそれが入っていくよと。

そやから、戦国時代までは武家社会に、錫はないんですけど、江戸時代になると、旗本の屋敷でお月見とかっていったら、錫のお銚子なんかが出てくるようになる。だから、武家社会でも使われてますよと。一般の人も裕福な人は使うようになりますよと。

ということになってくるとね、当然、今度、その公家社会との勢力の逆転ですよね。お公家さんが力を落としてますから、職人を抱えていけなくなって。そしたら、京都で材料が取れるわけじゃないんですよ、錫はね。当時から、ある一定の場所と、ある程度の量は輸入だったという風に聞いてます。なら、京都で作ってる必要がないわけなんですよね。

京都でお公家さんが抱えてくれて守ってくれてたから京都(で作られていた)ですけど。他の人も使う、みんな使うよと。で、お公家さん力なくなってきて、もう昔みたいに面倒見てもらえなくなるよっていうことになれば、結局京都にいてる必要ないので、結局、今で言うたら、その日本中から東京に会社が移っていくみたいに、京都から大阪へ移ってきてるんです。江戸時代に。

ほんなら、結局、大阪の方が、経済、物流の中心なんで、作ったもの、作る材料を手に入れるのも、手に入れやすくなるし。で、作ったものを、全国に持っていくにしても、やりやすいという形ですよね。で、一番早いところが、1600年代の後半の終わり頃っていう風に、一応、伝わってます。

うちらはもっと後ですね、もう、江戸後期なんですけどね。で、大体、1700年代、江戸中期に、京都と大阪の生産量が逆転してるというふうに聞いてます。それから後、一応、伝統工芸の、こういう錫器に関しては、大阪が全国の生産量のトップていう形ですね。で、京都に今も残ってるところも少しですけどあります。

元々、うちの仕事の流れっていうのは、江戸の後期に、錫屋伊兵衛さんっていう人が、京都から大阪へ出てきて、仕事始めたんですけど、調べてみると、その錫屋伊兵衛さんっていう人の苗字は、「芝」なんです、芝伊兵衛のはずなんです。ただ、その芝っていうのは、(うちの)親戚筋なんです。

要するに、その一族の中で、ジグザグしながら、仕事が守られ続けられてきてるよという感じですね。だから、どっかで誰かが、もうええわって言うて、誰も跡取れへんわって言って、仕事放り出してしもうてたら、もうなくなってますよという感じです。

誰かがもうあかんわって言うたら、片っぽでやってるもんが「ほなもうみんなこっちで面倒見るわ」とかってな感じで、技術をずっと繋いできてるんで。

で、うちの仕事の流れが、1人にはなってないみたいなんです。そやから、一子相伝とかってええ恰好言いますけど、その親が子供に教えるだけじゃない、必ず複数人が仕事してたみたいなんです。複数人が仕事してるっていうのは、大きいことなんですよね。結局、その伝えられる技術の幅が広がっていくんです。

そやから「うちはこれが専門です」、「うちはこれが専門です」って言ってたら、そこがなくなったら、それで終わりですよね。「うち、これもやります」、「あれもやります」と。「これのやり方もわかってますよ」、「注文来たらやりますよ」っていうな形でやっていってれば、いろんな技術がトータル的に残っていくでしょ。せやから、うちらが結構残ってこれたんかなと。

そやから、ずば抜けた天才の技術者が1人っていうんではなくて、そこそこのレベルを持った職人が、職人集団としてやってるっていう形、その中のできるものが会社の頭取ってると。

なんかそんな感じですね。